Willkommen auf FairFix.me!

Auf unserer Webseite findest du Informationen zur Nachhaltigkeit in verschiedensten Lebensbereichen. Wie kannst du als einzelne Person und wie kann die Gesellschaft nachhaltige Entscheidungen treffen, um die Umwelt zu schützen, natürliche Ressourcen zu erhalten und zukünftige Generationen zu unterstützen? Nachhaltigkeit beschränkt sich schon lange nicht mehr nur auf eine bewusste Lebensweise, sie entwickelt sich zu einem Begriff des Gemeinwohls und umfasst Bereiche wie das Internet, die Wirtschaft und die Politik. Jeder Bereich ist miteinander verstrickt und wir bieten hier einen Guide durch die einzelne Bereiche und wie sie miteinander und mit dir verknüpft sind.

Der Begriff Nachhaltigkeit begegnet uns in den letzten 30 Jahren immer öfter. Nachhaltigkeit erscheint in vielen Bereichen allgegenwärtig (vgl. Görgen 2021: 50). Es gibt somit Nachhaltigkeitsräte in der Politik oder auch Nachhaltigkeitsberichterstattung in Unternehmen. Auch taucht der Begriff beim nachhaltigen Bauen oder Wohnen auf (vgl. Görgen 2021: 50). Besonders in den zentralen Diskursen über eine zukünftige Entwicklung der Gesellschaft ist er nicht mehr wegzudenken, jedoch ist durch diese breite Verwendung des Begriffs Nachhaltigkeit immer noch nicht eindeutig bestimmt (vgl. Görgen 2021: 50). Nachhaltigkeit stellt einen Begriff dar, der immer wieder neu interpretiert wurde und eine Veränderung bzw. Erweiterung erfahren hat (Batz 2021: 6). Nachhaltigkeit hat sich von einem ökologie- und ressourcenorientierten Konzept zu einem umfassenden Gesellschaftskonzept entwickelt, das zusätzlich die sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen mit einbezieht (vgl. Batz 2021: 5).

Nachhaltigkeit im Laufe der Jahre

Der Begriff Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts (vgl. Görgen 2021: 50) und stellte zunächst ein ökologie- und ressourcenorientiertes Konzept dar (vgl. Batz 2021: 6). Der Grundgedanke war, dass pro Jahr nicht mehr Holz geschlagen werden sollte, als auch nachwächst (vgl. von Carlowitz 1713: 105f. zitiert nach Görgen 2021: 50 und vgl. Batz 2021: 6). In . Als zweite Phase der Entwicklung des Begriffs kann die Einführung von Nachhaltige Entwicklung als Konzept globaler Gerechtigkeit und Solidarität“ gesehen werden (vgl. Batz 2021: 7). Dabei geht es auch um die Idee der nachhaltigen Entwicklung in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft (vgl. Batz 2021: 7). Der Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung griff 1987 den Begriff auf und definierte nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, die »die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.« (Hauff 1987: 46 zitiert nach Görgen 2021: 50). Diese Definition ist heute noch bedeutend und weit verbreitet und „es wurden so zwei zentrale gesellschaftliche Problemfelder verbunden: die Verschärfung der globalen ökologischen Probleme und die fortschreitende Vertiefung der Kluft zwischen Arm und Reich, insbesondere zwischen sogenannten Industrie- und Entwicklungsländern (Brand, K.W. 2014: 55 zitiert nach Görgen 2021: 50) oder anders ausgedrückt die ökologische und die soziale Frage (vgl. Görgen/Wendt 2015: 3 zitiert nach Görgen 2021: 50)“. Im Laufe der 1990er und 2000er Jahre verbreitete sich der Nachhaltigkeitsbegriff immer weiter und wurde in mehreren UN-Dokumenten verankert (vgl. Grunwald/Kopfmüller: 25ff. zitiert nach Görgen 2021: 51).

„Nachhaltige Entwicklung bedeutet nun, die Befriedigung gegenwärtiger Bedürfnisse so zu gestalten, dass dadurch die Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung der ärmsten Teile der Weltbevölkerung in der Gegenwart (intragenerative Gerechtigkeit) sowie die Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Generationen (intergenerative Gerechtigkeit) nicht gefährdet werden“

– Batz 2021:8

Die dritte Phase der begrifflichen Entwicklung begann mit der Rio-Konferenz, bei der Vertreter aus 178 Staaten diskutieren, wie auf die umwelt- und entwicklungspolitischen Herausforderungen der Gegenwart reagiert werden und welche Maßnahmen getroffen werden sollen (vgl. Batz 2021: 8). Das Ergebnis war die Rio-Erklärung, die 27 Grundsätze beinhaltet, die unter anderem den Schutz der Umwelt betrifft (vgl. Batz 2021: 9). 2001 wurde eine europäische Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht, die über die Jahre durch Einfluss internationaler Entwicklungen überarbeitet wurde (vgl. Batz 2021: 10).

Folgende Faktoren wurden in der Nachhaltigkeitsstrategie als Gefahren festgehalten (Batz 2021: 10).:

- globale Erwärmung,

- potenzielle Langzeitauswirkungen zahlreicher täglich verwendeter Chemikalien auf die öffentliche Gesundheit und Bedrohung der Lebensmittelsicherheit,

- Überalterung der Bevölkerung

- Rückgang der biologischen Vielfalt, Anstieg des Abfallaufkommens sowie Bodenverlust und Rückgang der Bodenfruchtbarkeit sowie

- Verkehrsüberlastung und regionale Ungleichgewichte in der EU

„Nachhaltigkeit hat einen weitgefassten Rahmen, der nahezu alle Aspekte der Gesellschaft umfasst und auf der zeitlichen Achse auch die Zukunft nicht ausspart”

– Harkte und Prehn 2001, zitiert nach Batz 2021:12

In der vierten Phase ist zu erkennen, dass sich die Idee von Nachhaltigkeit bzw. der nachhaltigen Entwicklung zu einem umfassenden Gesellschaftskonzept oder als „soziale Imagination“ entwickelt (vgl. Batz 2021: 13). Ein zentrales Merkmal dieser Entwicklung ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit als führende Rolle und oberstes Gebot in allen Aspekten sowie Lebensbereichen, sodass niemand im Deckmantel der Gesellschaft nicht nicht-nachhaltig sein kann, ohne sich rechtfertigen zu müssen (vgl. Reichel, 2019, S. 112 zitiert nach Batz 2021: 13). Die Aktuelle Phase beginnt mit der Post-2015-Agenda-Prozess, der durch den MDG-Gipfel in New York 2010 angestoßen wurde, in der über die UN-Entwicklungsagenda nach dem Jahr 2015 festgelegt wurde (vgl. Batz 2021: 13).

Perspektiven der Nachhaltigkeit

Nachhaltige Entwicklung kann entsprechend als normatives politisches Leitbild verstanden werden (vgl. Grunwald/Kopfmüller 2012: 31 zitiert nach Görgen 2021: 51). Armin Grunwald und Jürgen Kopfmüller (vgl. 2012: 24 zitiert nach Görgen 2021: 51) zufolge sind dabei drei Grundprinzipien von Bedeutung: die globale Perspektive, die Verknüpfung von Umwelt- und Entwicklungssaspekten sowie die Realisierung von Gerechtigkeit – sowohl zwischen heute lebenden Menschen (intragenerational) als auch zwischen den Generationen (intergenerational) (vgl. Kopfmüller, Grunwald vgl. 2012: 24 zitiert nach Görgen 2021: 51).

„Es geht somit darum, Gerechtigkeit zwischen heute lebenden Menschen und zwischen heute und zukünftig lebenden Generationen herzustellen, ohne dabei die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören“

– Görgen 2021: 51

Nachhaltigkeit muss somit auch mit sozialen Fragen und Gerechtigkeitssüberlegungen verbunden werden und kann nicht auf einen reinen Ökologiediskurs verkürzt werden, wie unter anderem in öffentlichen und politischen Debatten zu sehen sind (vgl. Görgen 2021: 51).

„Nachhaltigkeit“ wird inzwischen auch von Industrie und Handel als Werbestrategie sowie Verkaufsargument genutzt, um „Greenwashing“ zu betreiben, was dazu führt, dass der Begriff heruntergespielt wird (verwässern) (vgl. Görgen 2021: 52f.).

Dimensionen der Nachhaltigkeit

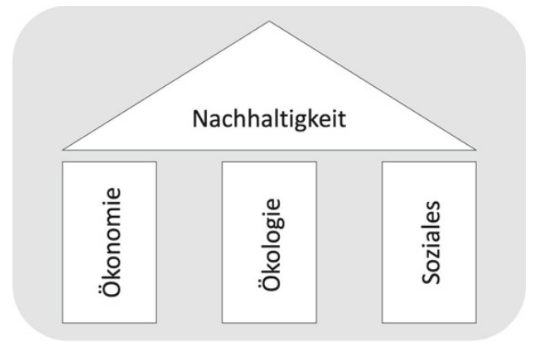

Die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit spielen eine wichtige Rolle im Diskurs um eine nachhaltige Entwicklung (vgl. Görgen 2021: 53). Zudem wird bei der Bestimmung von Nachhaltigkeit zwischen Ein- und Mehr-Säulenmodellen sowie integrativen Konzepten unterschieden (vgl. Görgen 2021: 53). Dabei wird zwischen ökologische, soziale sowie ökonomische Dimension unterschieden und ihre Beziehung zueinander betrachtet (vgl. Görgen 2021: 53).

Es wurden mehrere Modelle entwickelt im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Nachhaltigkeit, mit denen jeweils bestimmte Vorstellungen der Konkretisierung des Konzepts beschrieben werden (vgl. Batz 2021: 5). Das bekannteste Modell ist das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. „Dieses Modell beruht auf der Annahme, dass ökonomische, ökologische und soziale Aspekte als gleichrangige und gleichwertige Dimensionen der Leitidee einer nachhaltigen Entwicklung anerkannt und berücksichtigt werden müssen“ (Batz 2021: 5).

Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit bezieht sich auf das Verhältnis der Menschheit zur Natur und ihren Ressourcen und fordert den Umgang den Ressourcen unserer natürlichen Lebensgrundlagen für den Erhalt der Umwelt neu zu definieren (vgl. Görgen 2021:55f.).

Die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit sieht den “Erhalt und Ausbau der gesellschaftlichen Produktivkräfte” sowie “Vorstellungen eines nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums” vor (vgl. Görgen 2021:54).

Noch gibt es keinen generellen Konsens zur Definition der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, jedoch beschreibt Pufé (2012:98 zit. nach Görgen 2021:54) “die soziale Nachhaltigkeit vor allem als den dauerhaften Erhalt sozialer Systeme”.

Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit bezieht sich auf das Verhältnis der Menschheit zur Natur und ihren Ressourcen und fordert den Umgang den Ressourcen unserer natürlichen Lebensgrundlagen für den Erhalt der Umwelt neu zu definieren (vgl. Görgen 2021:55f.).

Die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit sieht den “Erhalt und Ausbau der gesellschaftlichen Produktivkräfte” sowie “Vorstellungen eines nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums” vor (vgl. Görgen 2021:54).

Noch gibt es keinen generellen Konsens zur Definition der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, jedoch beschreibt Pufé (2012:98 zit. nach Görgen 2021:54) “die soziale Nachhaltigkeit vor allem als den dauerhaften Erhalt sozialer Systeme”.

Die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit sieht den “Erhalt und Ausbau der gesellschaftlichen Produktivkräfte” sowie “Vorstellungen eines nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums” vor (vgl. Görgen 2021:54).

Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit bezieht sich auf das Verhältnis der Menschheit zur Natur und ihren Ressourcen und fordert den Umgang den Ressourcen unserer natürlichen Lebensgrundlagen für den Erhalt der Umwelt neu zu definieren (vgl. Görgen 2021:55f.).

Noch gibt es keinen generellen Konsens zur Definition der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, jedoch beschreibt Pufé (2012:98 zit. nach Görgen 2021:54) “die soziale Nachhaltigkeit vor allem als den dauerhaften Erhalt sozialer Systeme”.

Quellen

Batz, M. (2021). Entwicklung, Strategien und Modelle der Nachhaltigkeit. In: Batz, M. (Hrsg.) Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft (S.5-41). Wiesbaden: Springer VS.

Brand, U. (2014). Standpunkte: Sozial-ökologische Transformation: Projekt eines rot-rot-grünen Crossover? Blog Postwachstum. Verfügbar unter https://www.postwachstum.de/sozial-oekologische-transformation-projekt-eines-rot-rot-gruenen[1]crossover-20140509 (abgerufen am 12.03.2023)

Görgen, B. (2021). Nachhaltige Lebensführung. Praktiken und Transformationspotenziale gemeinschaftlicher Wohnprojekte. Bielefeld: transcript-Verlag.

Görgen, B., & Wendt, B. (2015). Nachhaltigkeit als Fortschritt denken: Grundrisse einer soziologisch fundierten Nachhaltigkeitsforschung. Soziologie Und Nachhaltigkeit, 1(1). Verfügbar unter https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/sun/article/view/1443/1352 (abgerufen am 11.03.2023)

Grunwald, A.; Kopfmüller, J. (2012). Nachhaltigkeit. Frankfurt a.M.: Campus.

Hardtke, A., & Prehn, M. (Hrsg.) (2001): Perspektiven der Nachhaltigkeit. Vom Leitbild zur Erfolgsstrategie. Wiesbaden: Springer Gabler.

Hauff, V. (Hrsg.) (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtlandbericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Greven: Eggenkamp.

Pufé, I.(2012): Nachhaltigkeit. Konstanz: UVK.